2025年奧斯卡金像獎(第97屆)最佳紀錄短片獎的入圍名單稍早公布。該獎項向來反映美國社會脈動,有兩部作品聚焦美國槍枝問題,但今年Netflix(網飛)發行的《愛樂唯她:紐約愛樂首位女團員》最可能打動影藝學院會員。

Comments closed標籤: 奧斯卡獎

電影《販膚走卒 The Man Who Sold His Skin》(2020)的中文片名,應該是近年最傳神的電影命名。主人翁山姆為的確販賣了自己的皮膚,也確實是顆身不由己的「卒」。作為身處敘利亞內戰之中的百姓,他沒有選擇餘地,要不是繼續在槍林彈雨中苟活,要不就是遠走他國,尋求新生。

Comments closed電影《愛.欺》(The Wife ,2017)的開場是在一大清早,一對老夫婦在床上守候著一通可能會帶來喜訊的電話。「諾獎迷」一眼就識破他們在等候的是什麼。瑞典人按照傳統會在北美時間清晨五點後一一聯繫遍布世界的新科諾貝爾獎得獎者,每年的美國得主都會說自己「毫無預期」、「睡夢中被叫醒」、「不敢相信是真的」。

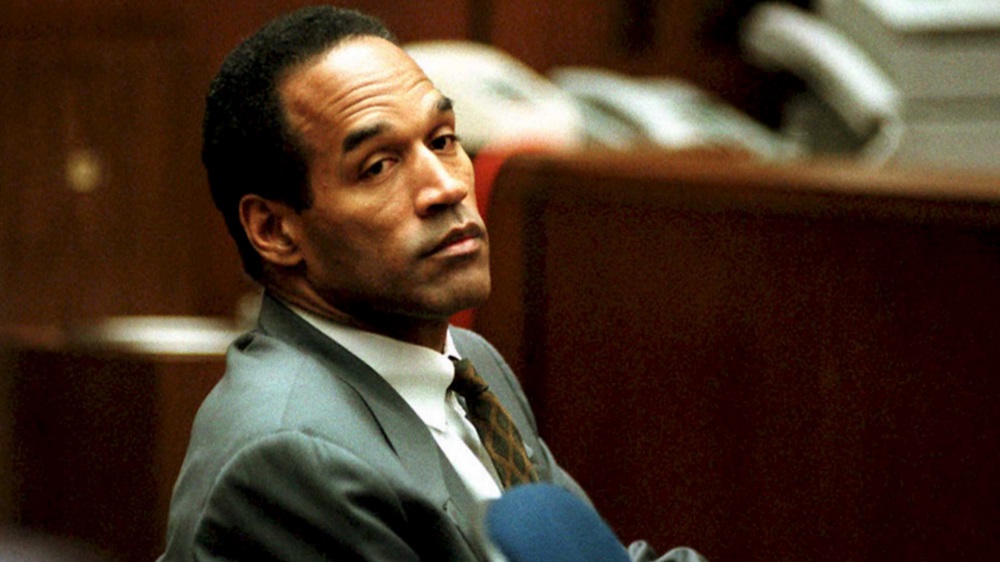

Comments closed本屆奧斯卡默默打破一項紀錄,入圍最佳紀錄片獎的《辛普森:美國製造》(O.J.: Made in America ,2016)成為金像獎史上最長的入圍作品,總時長7小時47分鐘(註)。不過酒香不怕巷子深,該片出色的製作水平可使觀者「禁得起時間的考驗」。

Comments closed電影《夢碎天堂》(The Paradise Suite ,2015)以六個外來者的角色視角,凝視著他們心目中所謂的天堂──阿姆斯特丹。無論是懷抱明星夢的保加利亞女孩還是遠自非洲而來的非法移工,皆為逐夢而來。然而,如中文片名所預示,這將是一場夢碎之旅。

Comments closed奧斯卡獎究竟鹿死誰手?這是每年影迷最熱切關注的話題。本文不會耗費太多時間在談論筆者自身對哪部電影的喜好,而打算單刀直入地就「選舉制度」來切入。一旦搞懂奧斯卡獎的獎項是怎麼選出來的,也許可能的得主也就呼之欲出了。

Comments closed住在貧民窟的印度小兄弟檔看見披薩廣告,垂涎欲滴,決心「自食其力」,賺錢一嚐美食的滋味。看似有點勵志的故事前提,其實潛藏著對整個印度社會結構乃至全球化現象的種種質疑。台灣片商下的片名《披薩的滋味》(The Crow’s Egg ,2014)直截了當,等於直指萬仁導演的《蘋果的滋味》(1983),個中「滋味」似乎也不言而喻了。

Comments closed下榜為筆者在2014年這一年所看的412部電影中,不分年份、產地、語言,個人覺得最出色的二十七部電影。不按排名,因為根本無從排名。片名依照台灣地區所使用之名稱。此榜後,則另放上年度的十大華語(或國產)電影,限2014年出品電影有資格進榜,並設有排名。

Comments closed(圖為《性本惡》劇照。該片在本屆奧斯卡獲得最佳原創等兩項入圍,原訂二月中在台上映,日前上片計劃卻突遭華納撤銷。) 標紅字即代表該片最終獲獎 【已映演】 《樂高玩電影》(The Lego Movie) …

Comments closed看完這部電影之後,記得回頭想想自己是不是個神經病。

《飛越杜鵑窩》(One Flew Over the Cuckoo’s Nest ,1975)講述的是一個為了逃避服刑而裝瘋賣傻的「正常人」藍道麥墨菲(Randle McMurphy)被送進精神病院裡的故事(只是如果行為、思考模式跟所有人都「不一樣」的人就叫做神經病,那他毋庸置疑的是劇中唯一的神經病)。

Comments closed