改編自同名人氣漫畫的《鋼鐵雨:深潛行動 Steel Rain 2: Summit》(2020)的故事設定乍看下很像一個網路笑話────有一天,美國、南韓、北韓三國領導人同時被綁架,被一起關在一個小房間裡⋯⋯⋯⋯。不能說導演梁宇皙沒有喜劇意圖在裡面,畢竟這種荒唐的情境真的很難不讓人嘴角失守。何況劇中美國總的人設,擺明就是直接移植自口無遮攔的川普(Donald Trump)。

Comments closed無影無蹤|影評推薦・電影專題・影展觀察 Posts

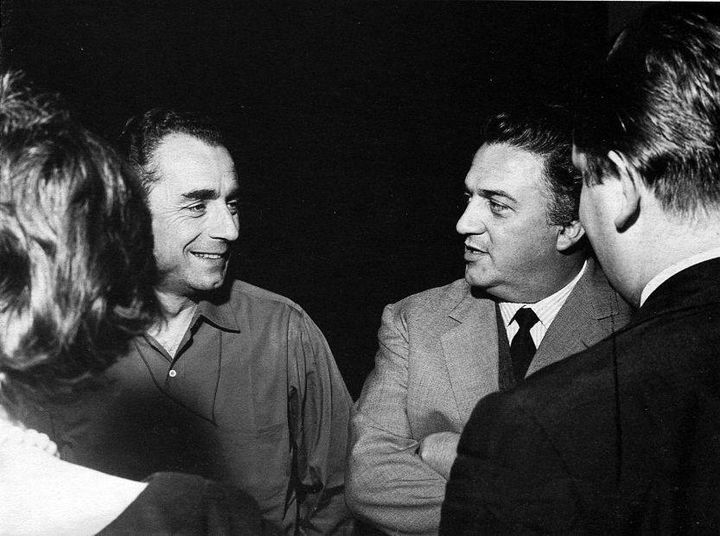

(圖左為安東尼奧尼,圖右為費里尼。)

作為同樣在20世紀下半葉征服國際的義大利導演,費里尼(Federico Fellini)與安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni)之間是否存在瑜亮情節?

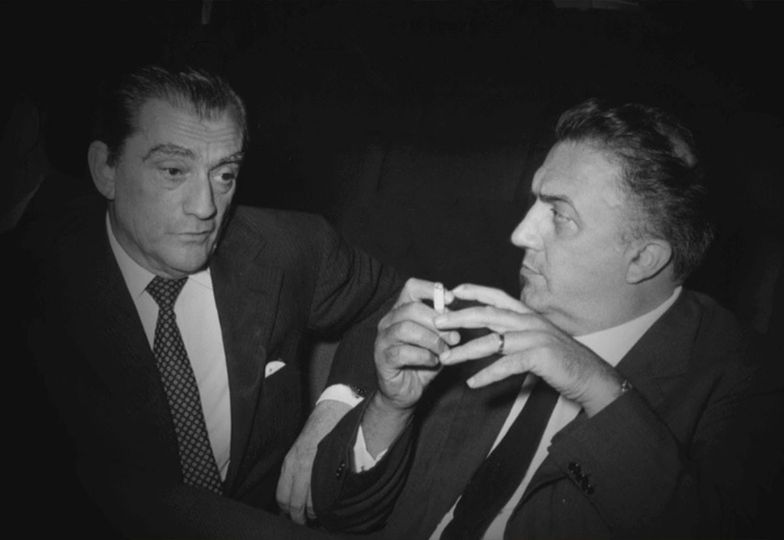

Comments closed(圖左為維斯康提,圖右為費里尼。)

1954年九月,費里尼(Federico Fellini)的《大路 La strada》在威尼斯影展舉行首映,但在第一場放映,全場迴響冷清至極。費里尼與本片女主角,同時也是他的太太茱麗葉塔瑪西納(Giulietta Masina)臉色鐵青地走回飯店。他原先或許以為這部作品是得獎無望了。

Comments closed人類對歷史的判讀最常見的盲點,便是過度地把任何事件歸因在個人身上(無論是英雄亦或禍首)。好比許多人至今仍認為愛迪生(Thomas Edison)擁有的上千個專利是他一人的成就,或者認為一戰爆發都是普林西普(Gavrilo Princip)的錯。不過把事情全部都算在一個人頭上,確實對於世人而言方便理解,完全符合人性。第一個登月的叫阿姆斯壯(Neil Armstrong),二號是誰,不知道,也不想知道。

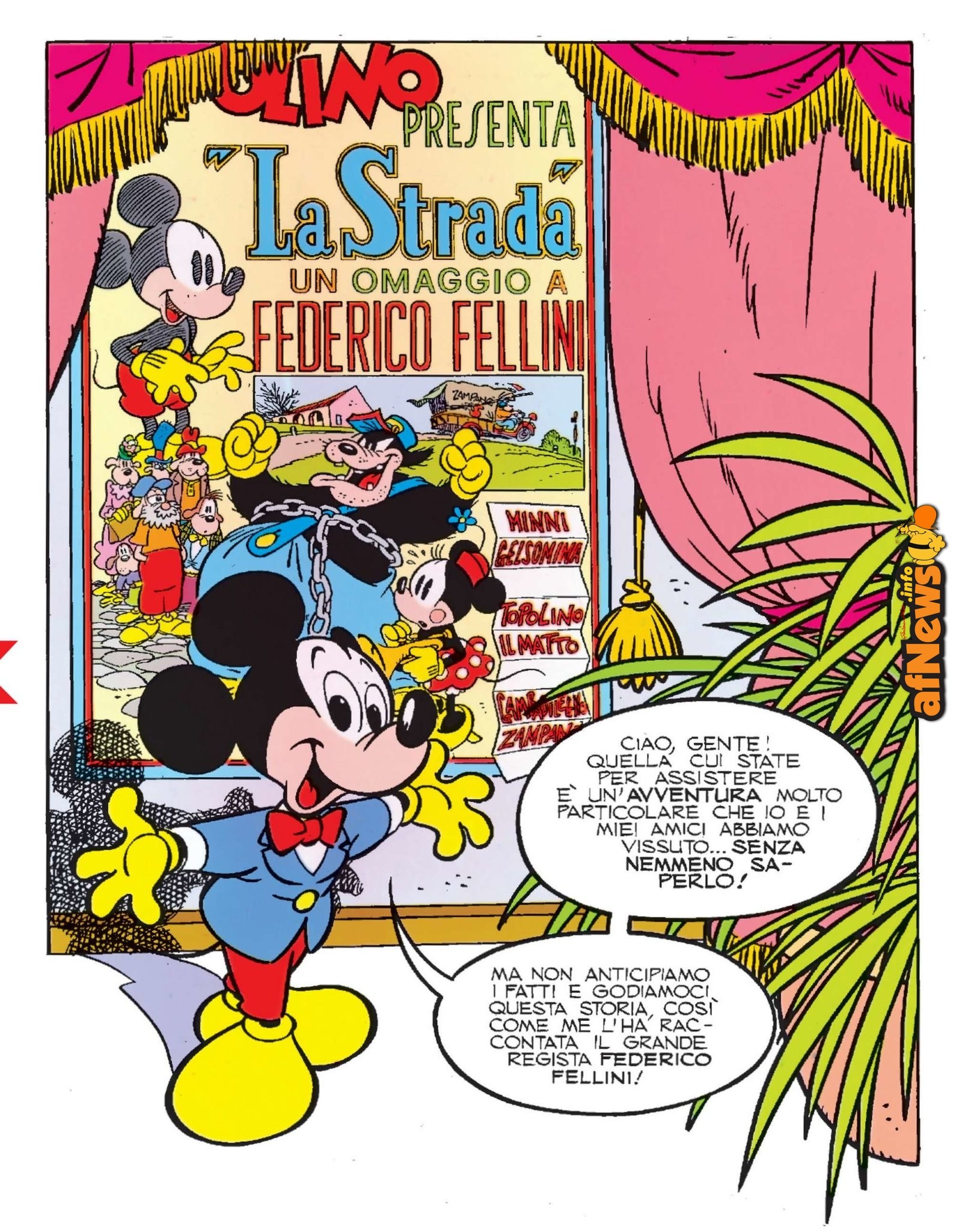

Comments closed1956年三月,茱麗葉塔瑪西納(Giulietta Masina)打了一通越洋電話給丈夫費里尼(Federico Fellini),她說《大路 La strada》(1954)獲得了奧斯卡獎。一向厭倦長途旅行的費里尼不情願地搭上飛機,在旅途中,他認識了一個熱愛米老鼠的孩子。

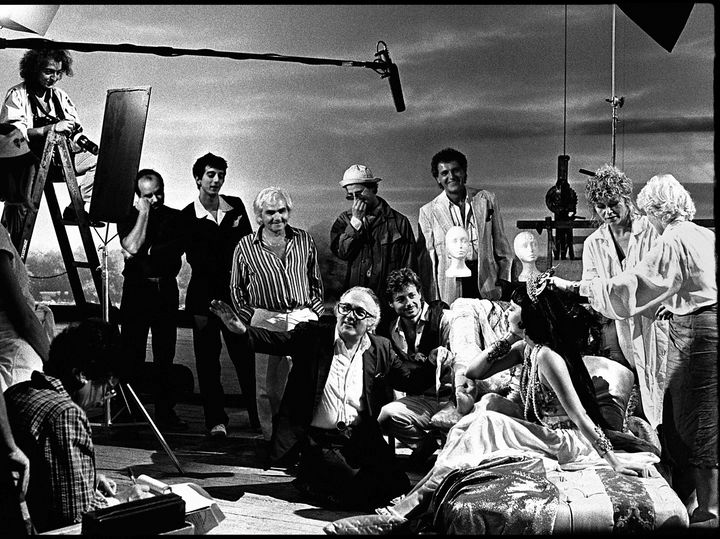

Comments closed(圖為《費里尼的剪貼簿》拍攝現場,置中蹲坐者為費里尼。)

在混合今與昔、現實與虛構的《費里尼的剪貼簿》(Fellini’s Intervista, 1987)之中,一場發生在電影城的經典戲碼,是一群印地安人策馬從山坡上俯衝而下,但令人「出戲」的是,他們手持的既不是弓箭,亦非獵槍,而是電視的天線。這已經不是費德里柯費里尼(Federico Fellini)第一次揶揄電視的存在。

Comments closed(圖為娃雷斯卡基爾特。)

在 《鬼迷茱麗葉 Juliet of the Spirits》(1965)之中,深怕丈夫外遇的茱麗葉塔在友人引薦之下與高深莫測的靈媒皮姬瑪相見。無論是現在抑或當時,影迷多半不知飾演皮姬瑪的娃雷斯卡基爾特(Valeska Gert)為何許人物。事實上,此人來頭可不小。有學者認為,她是龐克文化的奠基者。

Comments closedComments closed〔欄位〕人本教育札記373期

〔欄位〕特寫

〔作者〕翁煌德

〔攝影〕吳佳臻「挑釁界限,拆穿夢幻」進入實驗片的世界

◎ 翁煌德

風靡全球影迷的《屍速列車》(2016)終於推出續集《屍速列車:感染半島》(2020)!有別於前一集將故事重心擺在事發當下的混亂,並且侷限空間在列車與車站之中,導演延尚昊的企圖心顯然大上不少。

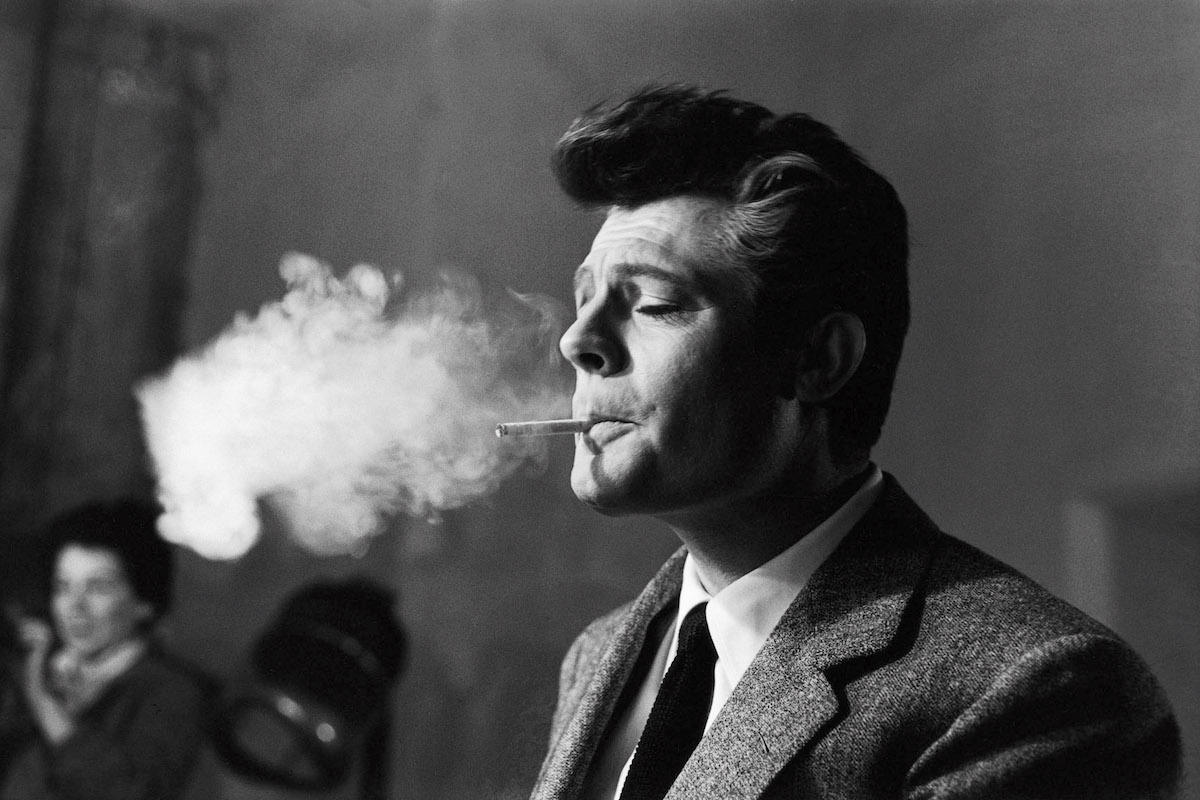

Comments closed(圖為《生活的甜蜜》中的馬斯楚安尼。)

金馬經典影展在過去兩年曾分別舉辦「柏格曼百年紀念影展」和「義大利電影課」,前年聚焦適逢百年誕辰的瑞典名導柏格曼(Ingmar Bergman),去年則選映了馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)在紀錄片《義大利電影課 My Voyage to Italy》(1999)中提到的37部義大利經典之作。即便是六、七十年前的黑白電影,卻依然擠滿人潮一睹大銀幕,說明經典確實有其市場。

Comments closed