原名《刁民》的《狂徒》(2018)是畢業於世新大學廣電系的洪子烜所執導的首部劇情長片,過去他在學生時期短片作品包括《破賊》(2013)和《欺逃人》(2014)。他當時嘗試了台灣學生製片付之闕如的武打題材,其中融入了俄羅斯武術元素,一度引發話題。

Comments closed分類: 影視評論

透過筆者獨特視角及影視評論,深入剖析影視作品,評價劇情、演技及導演手法,提供獨到見解,提升觀眾的欣賞層次。

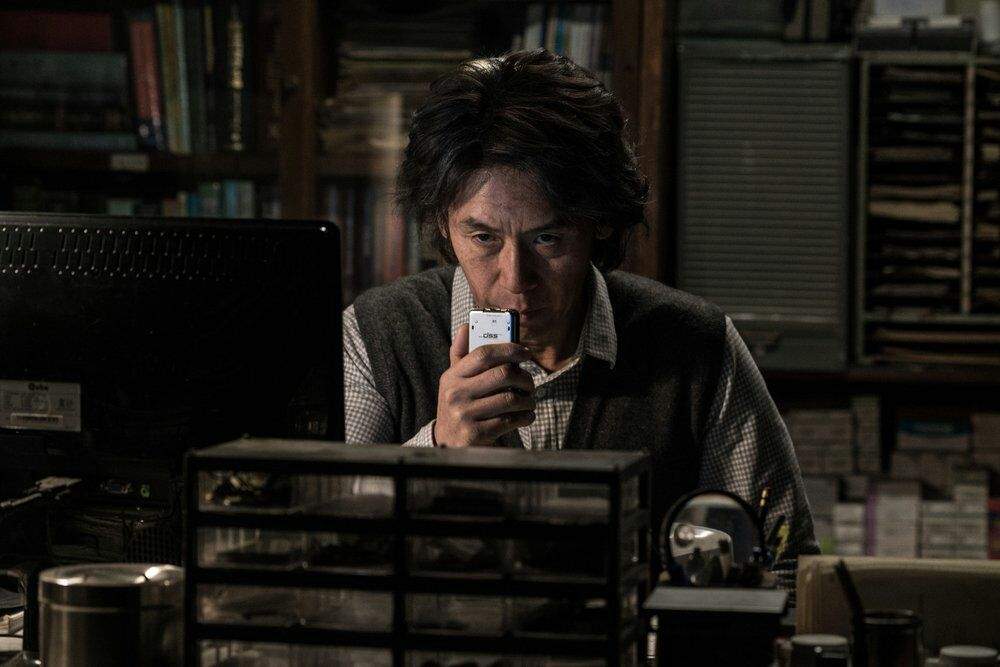

電影《想成為奧田民生的BOY與讓遇見的男人都瘋狂的GIRL》(2017)有著前所未有的超長片名,卻著實令人一頭霧水。倚靠電影開場的引言,才知道奧田民生是一名不羈歌神,男主角可樂餅(妻夫木聰 飾)提到這個男人之所以吸引他,是因為他即便拉麵湯汁濺在身上,也能從容地向觀眾坦承而無恥意,太有個性。

Comments closed在電影《大災難家》(The Disaster Artist ,2017)之中,身兼多職的美國電影人湯米維索(Tommy Wiseau)的古怪、孤僻、偏執、自命不凡、善妒等等性情被詳實呈現,作為一個電影導演、演員,他顯然毫無才華可言。然而,在該片導演、男主角詹姆斯法蘭柯(James Franco)的善意改編之下,一場災難性的悲劇人物成了茶餘飯後的親切笑料,甚至帶有點奇妙的勵志性。

Comments closed自從好萊塢(Hollywood)成為美國電影工業的代名詞開始,其他各國電影工業也出現各種「萊塢」之說,包括印度「寶萊塢」(Bollywood)、巴基斯坦「洛萊塢」(Lollywood)、奈及利亞「奈萊塢」(Nollywood)等。

Comments closed電影《親愛的外人》(2017)改編自曾獲直木賞肯定的名作家重松清在1996年所著有之小說,「親愛的外人」乃是台灣片商所命名,原始的書名與片名應更能表現故事傳達之本意──原名為《孩子為了我們而誕生》。

Comments closed以多個故事線展開,最後共冶一爐的電影並不少見。原以為法國電影《多情動物》(Endangered Species ,2017)也是如此,但隨著敘事推展,卻意外發覺,原以為能延伸討論的只是驚鴻一瞥,看似最偏離主線的反而獲得不少篇幅。原來真正的多情動物是導演吉爾布都(Gilles Bourdos)自己。

Comments closed主角苦受失憶困擾,而踏上解謎旅程之作,所在多有。代表作當然是克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)的《記憶拼圖》(Memento ,2000)。題外話,阿米爾罕(Aamir Khan)也曾經演出過的翻拍版的《寶萊塢記憶拼圖》(Ghajini ,2008),浮誇至極,「寶味」十足。

Comments closed1962年,羅馬教宗若望二十三世(Pope John XXIII)召開了第二次梵蒂岡大公會議,共有2200名教長出席了此次長達三年的會議。最終,教廷議定了數項重大革新,令天主教得以更走向世俗化。

Comments closed來自捷克的《神奇的哇哇襪》(The Oddsockeater ,2016)是今年高雄電影節試片最驚艷的發現之一,題材雖然稚氣,但故事概念吸引人,注定引人入勝。

Comments closed1993年的西班牙,6歲的女孩芙烈達被送到了她的叔嬸家。她的雙親因為愛滋亡故,但觀看這部電影的觀眾,對這個消息所知不多。導演卡拉西蒙(Carla Simón)從電影之初便選擇迴避提供足夠的背景資訊,但這並非因戲劇技巧使然,而是導演選擇完全站在芙烈達的視角去經歷這段童年。

Comments closed