1962年,羅馬教宗若望二十三世(Pope John XXIII)召開了第二次梵蒂岡大公會議,共有2200名教長出席了此次長達三年的會議。最終,教廷議定了數項重大革新,令天主教得以更走向世俗化。

Comments closed分類: 北美電影

聚焦北美電影的多元風格與文化影響,分析影片的敘事手法、角色塑造及其在全球影壇的地位與意義。

平心而論,《愛情昏迷中》(The Big Sick ,2017)的賣相在國內確實不盡理想,一個巴基斯坦裔的美國脫口秀演員與美國白人女孩的愛情故事(丁元凱大概就覺得不行),沒有台灣觀眾熟悉的大卡司坐鎮,題材看來也的確小眾。

Comments closed之前耳聞某人批判某電影的某演員,稱要不是他,這部電影大概就不那麼出色,因此這部電影也不是那麼出色。聽到此說,實在怒不可遏。理由是,演員不是這部電影的一部分麼?為什麼我們需要去大費周章假設他不存在?

Comments closed永生難忘的觀影體驗。昨夜,城市遊牧影展為了《慘病屋》(Sickhouse ,2016),特別租場,擺了一個直式銀幕放映,為的就是配合這部電影的直式拍攝,乍看還真的有種在觀賞大型手機螢幕的感覺。不過更值得談的倒不是螢幕長寬,而是這部電影具有先驅意義的創意。

Comments closed開場一遍四海昇平,不必突如其來的砲彈,一段「1939年,夏,波蘭」文字足矣。一種風雨欲來的悲劇氛圍隨之產生,稍後沒多久,納粹德國閃電戰即將進佔波蘭,百姓只能束手就擒。

Comments closed電影發展已逾120年,要再推陳出新,談何容易?當今所有的電影導演,無不是站在巨人的肩膀上導戲,以電視喜劇演出聞名的新導演喬登皮爾(Jordan Peele)也不例外,其首作《逃出絕命鎮》(Get Out ,2017)的選材完全勾不到「創新」的邊,卻足以贏得影迷(尤其影評人)的尊敬。

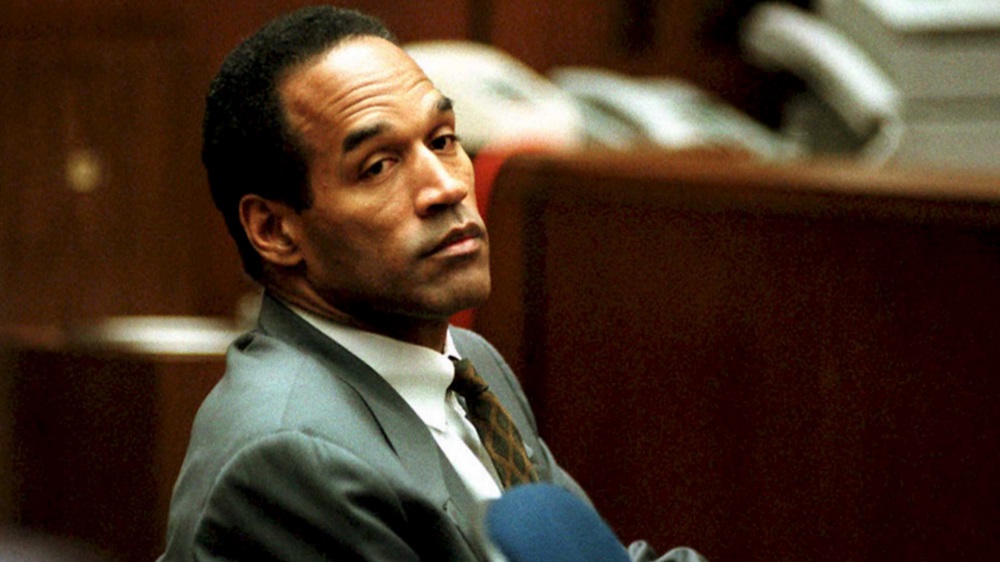

Comments closed本屆奧斯卡默默打破一項紀錄,入圍最佳紀錄片獎的《辛普森:美國製造》(O.J.: Made in America ,2016)成為金像獎史上最長的入圍作品,總時長7小時47分鐘(註)。不過酒香不怕巷子深,該片出色的製作水平可使觀者「禁得起時間的考驗」。

Comments closed賀歲檔期的另類選擇,悄悄在誠品電影院獨家上映的《當貓王碰上總統》(Elvis & Nixon ,2016)。片商在中文片名中隱沒了尼克森,強調「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley),其實也是點出了本片的本質,即兩人並非對等關係,更能說這是一部貓王粉絲片。

Comments closed電影《憲法第十三條修正案》(13th ,2016)的開場引用了美國總統巴拉克歐巴馬(Barack Obama)的演講詞:「看看這個數據,美國人口占全球5%,擁有的囚犯人口卻占全球25%。」開宗明義揭示了電影主題。但接著往下看,便能發現導演阿娃杜威內(Ava DuVernay)的企圖心遠遠不僅於此。

Comments closed